- 甲種危険物取扱者の試験難易度・合格率は?

- 甲種危険物取扱者の資格を取得するメリットは?

- おすすめの勉強法や参考書を教えて欲しい

今回は上記の疑問にお答えします。

- 難易度・合格率

- 受験資格

- 勉強法・勉強時間

- 取得するメリット

なすび

なすびどうも、なすびと申します。

僕は化学系の学科に通う大学4年生のときに、友達とのノリと流れで「甲種危険物取扱者」の免状を取得しました。

現在はそのまま化学系の大学院に進学して、日々化学についての研究をしています。

結論からいうと、甲種危険物取扱者の難易度は、思っていたよりもかなり低かったです。

国家資格のひとつではありますが、適切な参考書を1冊買ってふつうに対策をすれば、誰でも合格できるくらいの難易度でした。

これから甲種危険物取扱者の試験に挑戦しようと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

甲種危険物取扱者の難易度と合格率

さっきは難易度が低いって言ってたけど、実際の合格率はどれくらいなの?

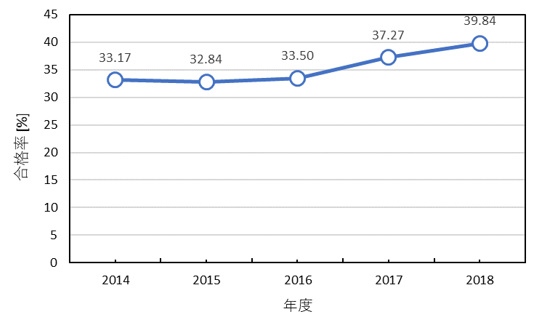

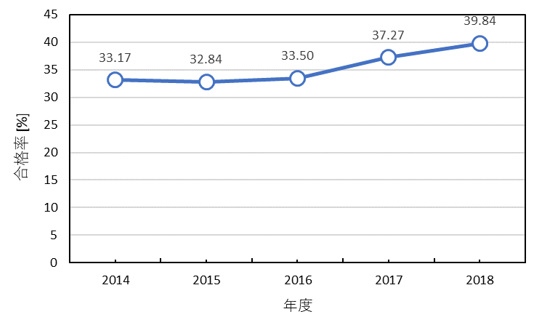

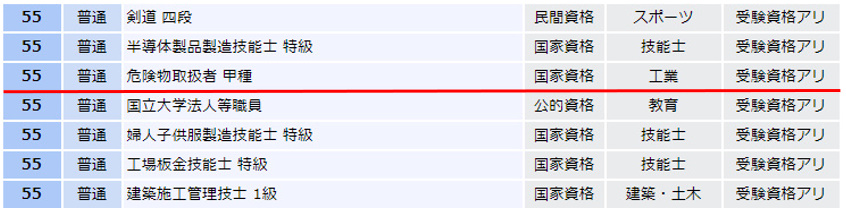

とりあえず、2014年から2018年までのデータをまとめてみました。

公式のデータによると、甲種危険物取扱者の合格率は30~40%くらいです。試験会場にいる3人に1人は合格できる計算。難易度としては、国家資格なのにぜんぜん高くないですね。

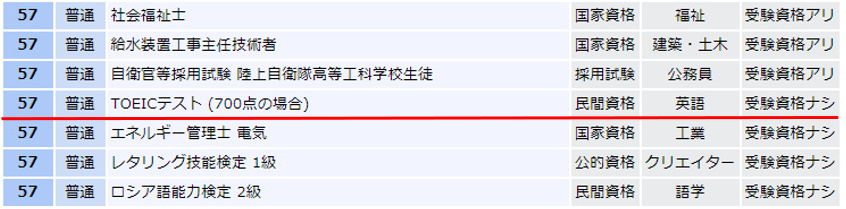

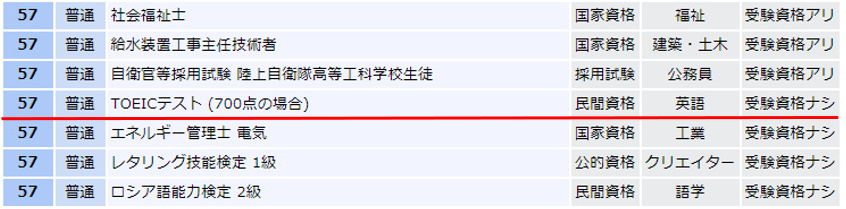

もう少し難易度を把握しやすくするために、資格偏差値をTOEICと比較してみました。

TOEICで700点を取るよりも少し簡単ということは、おおよそTOEIC650点くらいの難易度でしょうか。

つまり、全く勉強しなければ難しいですが、1~2ヵ月くらい真面目に勉強すればそこそこ簡単に合格できるといったレベルです。

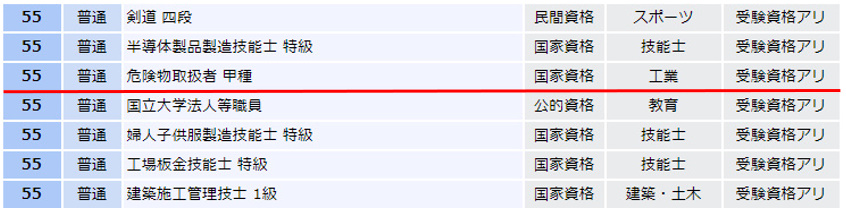

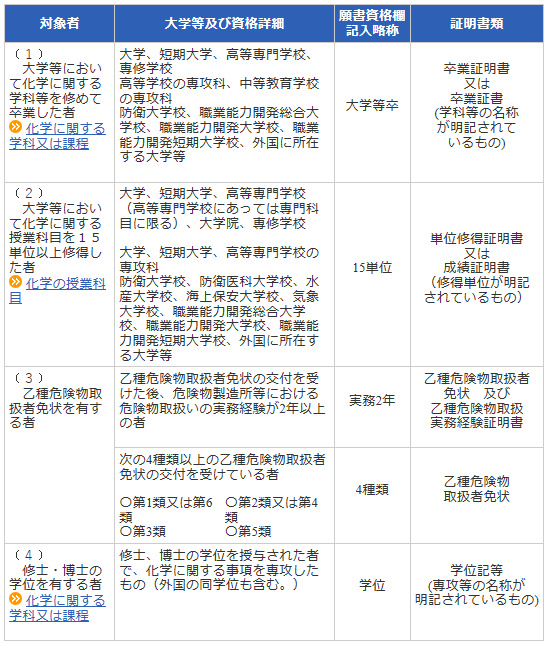

甲種危険物取扱者に必要な受験資格

知っている方も多いとは思いますが、甲種危険物取扱者の試験を受けるには一定の条件を満たしていなければいけません。それがこちら。

僕は化学系の学科に通っている大学生だったので、(2)の「15単位以上修得した者」として試験を受けました。化学系の学生であれば、普通に大学に通っているだけで受験資格をクリアできます。

しかし、他の学科の学生でも工学部や農学部といった、化学に1ミリくらいは関係してそうな学科に通っている方であれば、卒業すると同時に受験資格が得られます。

大学に通っていない方は、甲種のひとつ下の位になる乙種危険物取扱者の免状を4つ以上もっていないといけないので、正直かなり面倒ですね。

おすすめの勉強法と実際にかかった勉強時間

ここからは、僕が甲種危険物取扱者の資格を実際に取得してときの、

- おすすめの参考書

- 勉強法と実際にかかった勉強時間

についてお話ししていきます。

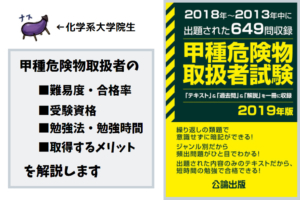

おすすめの参考書

まずはおすすめの参考書をご紹介。

試験会場に行ったら、この参考書を持っている方は意外と少なかったです。しかし、僕と一緒にノリで受験した友人たちも、この参考書だけを使って5人全員あっさりと合格できました。

この本は参考書というより、過去の受験者から集めた情報をもとに作られた、問題集といった感じです。解答解説のついた過去問のようなもの。

消防法が改正されることはほとんどないため、毎年の試験問題はほぼ同じです。つまり過去問ができればそのまま合格できるということ。

僕が実際に試験を受けに行った当日は、

この問題、見たことある!

という進研ゼミのような状態で無双できました。

この参考書さえ買っておけば、ホントに当日の問題はそのままなので、楽勝で合格できると思います。

多すぎない問題数と簡潔な解説がまとまっているので、効率よく内容が頭に入りますよ。

勉強法と実際にかかった勉強時間

実際に先ほどご紹介した参考書を買って開いてみると、問題数の多さにちょっとビビります。

しかし、コツコツと進めていけば1~2ヵ月くらいあれば余裕で終わらせることができるのではないでしょうか。

僕の場合は試験日の半年くらい前に参考書を購入して、試験日の2週間前くらいまで一切手を付けませんでしたw

僕の勉強法としては、

- 問題を読む

- 問題で何が聞かれているのか分からなければ、まとめページを読む

- 問題に回答する

- 解説を読み、間違えた問題にはチェックを付ける

- ①~④を1周したら、チェックを付けた問題だけ再び解きなおす

上記のような流れです。

僕は試験日の2週間前に勉強を始めて、最初の10日間くらいは1日2~3時間の勉強をしていましたが、試験が近づいてくると、

このペースじゃ間に合わないんじゃね?

と思い、試験日の前日とその前の日はそれぞれ10時間くらい勉強をしました。すべての勉強時間を合計すると、僕の場合は多めに見積もって50時間くらいですね。

僕は1回目で確実に合格したかったので、ほぼ万全の体制だと感じるまで勉強をしましたが、そこそこの成績で合格したいだけならもう少し勉強時間は少なくても大丈夫だと思います。

独学が不安な方はオンラインの資格講座がおすすめ

おすすめの参考書と勉強法は分かったけど、やっぱり独学じゃ不安かも…。

それなら最初はオンラインの資格講座で勉強してみるのがおすすめです。

「スタディング 危険物取扱者講座」では、忙しい方でも効率的に勉強ができるように、ビデオ講座や法令暗記ツールに加えて、模擬試験などの試験対策が用意されています。

現在(2020年2月)では、乙種4類用の講座しか用意されていませんが、参考書だけを使って自分1人で勉強するのが苦手だという方は、動画で学ぶ方が効率的だと思います。

危険物取扱者の試験回数は都道府県ごとに違って、多い地区でも年に10回、少ない地区だと年に2回しか実施されません。

» 試験日程(一般財団法人 消防試験研究センター)

つまり、1度試験に落ちると最低でも1ヶ月、長ければ約半年もの時間をムダにすることになってしまいます。

現時点での数千円をケチって数ヶ月分の時間をムダにするくらいなら、独学にこだわりすぎずに1発合格を目指した方が効率がいいんじゃないでしょうか。

甲種危険物取扱者の資格を取るには少なからず独学して試験に備える必要がありますが、乙種4類だけなら動画講座で対策が可能です。

勉強の手順を模索するためにも、独学だけでは不安だという方は、1度オンラインの資格講座を試してみてはいかがでしょうか。

» 「スタディング」公式サイトはこちら

甲種危険物取扱者を取得して感じたメリット

友人とのノリと流れで甲種危険物取扱者の資格を取得した僕ですが、結論からいうと、この資格を取得してから1年半、役に立った記憶は1度もありません。

しいて言うならば、就活のエントリーシートに「甲種危険物取扱者 免状取得」と書けるくらいでしょうか。

僕はただの大学院生なので化学薬品の倉庫管理人になる機会もありませんし、甲種危険物取扱者の知識が自分の研究に役立つこともありませんでした。

そのため、「この記事を読んだ人は全員、甲種危険物取扱者の資格を取った方がいいよ!」なんて言うつもりは全くありません。

でも、せっかく大学で化学の単位を取ったなら、資格っていう形で残しておく価値はあるよね。

持っていてメリットを感じる場面は少ないですが、資格がゼロの方は取得しておくのが良いかもです。

- 休みの日は特にやることがなくて暇

- 大学生のうちに何かしらの資格を取っておきたい

といった方は受けてみても良いのではないでしょうか。

さすがに国家資格なので、無いよりはあった方がマシだと思います。

まとめ:甲種危険物取扱者の資格でメシは食えない

というわけで今回は、甲種危険物取扱者の

- 試験難易度

- 合格率

- おすすめ参考書・勉強法

- メリット

上記をまとめてお話ししてきました。結論としては、甲種危険物取扱者の資格を取ったからといって、手に職を持つことができる訳ではないといった感じです。

そのため、「甲種危険物取扱者の資格を使って就職するぞ!」とまで考えるのではなく、あくまでも「大変よくできましたシール」くらいの感覚で資格を取得することをおすすめします。

資格を持つことによって得られるのはスキルではなく、権利だけです。

個人的な意見としてはTOEICで700点を目指す方がコスパが良いと思っています。

» 大学院生に求められる英語力はどれくらい?おすすめの勉強法を現役大学院生が紹介

最後は危険物取扱者の悪口みたいな感じで終わってしまいましたが、これが立派な国家資格であることには間違いありません。

なので、受験資格のある方はぜひ取得を目指してみてください。

取得して損をすることはない上に、参考書を3周くらいすれば大体の人が合格できるはず。

今回は以上です。それではまた!

コメント